委员法官教育专家热议校园欺凌处理:设热线还不够,须配套流程保障

【发布时间:2017-02-15 09:50:09】 【稿件来源:信息时报】 【作者:魏徽徽、甘尚钊】 【关闭】

上个月,北京名校中关村二小发生的打闹事件让“校园欺凌”再度成为焦点,这并非校园欺凌第一次引起热议。近日,信息时报记者走访了广州市中级人民法院少年家事审判庭,了解了近年来典型的“校园欺凌”案件。

对于前日有市政协委员建议设立全市校园欺凌举报统一热线的提议,受访的资深少年庭审判法官、特殊公立学校负责人及教育专家均表示,赞同设立热线,同时提出,热线需要后续配套以及一整套顺畅的处理流程。

案例1

女生宿舍欺凌3小时 宿舍管理员不知情

2013年10月17日23时许,因琐事发生争执,在广东省某职业技术学校女生宿舍404房内,在校生谢某、苏某、黄某、袁某、谭某、何某6人,对在校生小文、小凤实施威逼下跪及暴力殴打。期间,谢某等6人强行撕脱小文及小凤的上衣,用手机拍照并将照片发送分享给他人。上述行为持续至18日1时许,长达3个小时。

10月18日,小文及小凤离开学校回家。次日,小文到医院检查,诊断为全身多处软组织挫伤。经鉴定,小文、小凤损伤程度为轻微伤。

事后公安机关介入这起校园欺凌事件。10月24日,白云区公安分局作出行政处罚决定书,对谢某、苏某、黄某、袁某、谭某、何某在该校女生宿舍404房寻衅滋事行为,均处以行政拘留十日。不过,由于这些学生都未满16周岁,根据《治安管理处罚法》第二十二条第二项之规定,不予执行行政拘留。

11月5日,在学校主持下,小文家属、小凤家属与苏某、黄某、袁某、谭某、何某的家属达成调解协议,苏某等人的家属赔偿小文、小凤二人共15000元,双方互不追究责任。

事后,小文和小凤将学校起诉到法院。经调查,涉案学校在共6层、入住约300多人的学生宿舍内,仅设置1名宿舍管理员,且未落实夜晚宿舍巡查制度。法院认为,小文、小凤当时理应且有条件寻求老师、教官、家长的帮助,但两人却没有及时报告,在受害后也没有第一时间使用短信或打电话等方式向家长和老师等成年人寻求帮助,自我保护意识不强,这也是导致事件发生扩大的一个因素。最终,小文和小凤分别获得学校精神损害抚慰金8000元。

案例2

体育课期间打架 三人围殴一同学

小泽与胡某、谢某、黄某均是广州市第××中学在校学生。2011年6月7日下午4时许,小泽与胡某在校篮球场上体育课期间发生争执,继而相互打斗。与胡某关系较好的谢某、黄某二人上前协助,与胡某一起殴打小泽,并用一只不锈钢垃圾桶打击小泽,后学校保安员和老师到场处理,四人才停止打斗。小泽和胡某均有受伤。

当天,小泽到医院就诊。后经鉴定,小泽右手第一掌骨底部横形骨折,符合钝物作用所致,损伤程度属轻伤。而胡某的受伤照片证明其右眼眶、右边额头和后颈处均有红色伤痕。

最终,小泽通过法院提起民事诉讼,获得胡某赔偿5879.5元,以及谢、黄二人赔偿1969.9元。

案例3 男生猥亵女生 威胁不能告状

小美是白云区某小学二年级的学生。2014年10月15日吃完午饭后,小美走出课室步行至教学楼二楼至三楼的转弯处时,遇到在同校四年级男生欧某。

据小美自述,当时欧某用手上的钢钩在她下体戳了几下,并威胁她不能将此事告诉老师及父母。当晚洗澡时,母亲发现她大腿内侧红肿。10月17日,家长带她前往医院就诊,被诊断为处女膜破裂。事发后,家长向警方报案,并将欧某及小学一起告上法庭。

警方调取了小学当天的视频监控录像,小美指认出拿着一本书捂住自己脸上楼梯的男生就是欧某。同年11月7日,欧某在父母陪同下接受派出所询问时这样说,“10月15日中午,我在学校二楼与三楼之间楼梯的平台,用拿在手上的一个钢钩戳了一下一名‘蘑菇头’女生的肚脐底10公分左右的部位。戳她时,她冲我说了一句‘变态’,之后她就上楼了。”

警察问欧某,你为什么用钢钩戳女同学?欧某竟回答说,“因为我无聊,我不知道那个位置是什么部位。我在家里看过黄色片子,另外我看过赌博电影,看到别人打架时打那个部位,所以我才戳女同学那个部位。”

法官在审判中了解到,欧某的父亲是台湾人,与欧某的母亲并没有登记结婚。欧某的母亲于2014年11月7日向派出所出具保证书,保证将欧某带回家好好教育,今后不会再发生类似事件。

法官分析认为,涉案的小学对于性教育和校园安全监管均存在不少问题。

首先,根据欧某在派出所的陈述,其出于对性的好奇和无知,而作出侵犯小美下体的行为。涉案小学主张其已对四至六年级的学生开展了性教育方面的活动,但没有提交相关的证据予以证实。由此可见,涉案小学在对学生性教育方面普及不够重视,缺乏对学生的正确引导与教育。

其次,涉案小学仅在安全教育倡议书中,以通知的方式告知一些自我防范的注意事项,显然无法使作为无民事行为能力人的小美掌握应有的防范危险的知识,并增强自我保护意识,对于开展学生防止他人伤害自身安全等方面的教育也并没有落到实处。

最后,监控视频未覆盖学生活动频繁的教学楼区域。对于监控视频的盲区,在有较多学生活动的午餐后时间段,未安排保安、行政人员或教师进行巡查,难以发现和防范学生安全事故。

最终,小美通过法院诉讼,获得了欧某与涉案小学支付的精神抚慰金35000元和15000元。

各方观点

1关注:如何界定校园欺凌事件? 暂无分级评定,指引不明确

我当法官已经20年,审理了4000多宗案件,其中约八成涉及到青少年。在广州的未成年犯罪中,非本地户籍未成年人长期占到全市未成年人犯罪的70%以上,且这部分未成年被告人多属文化程度低下,导致其对社会的认识和辨别能力受限,法律知识和意识淡漠。

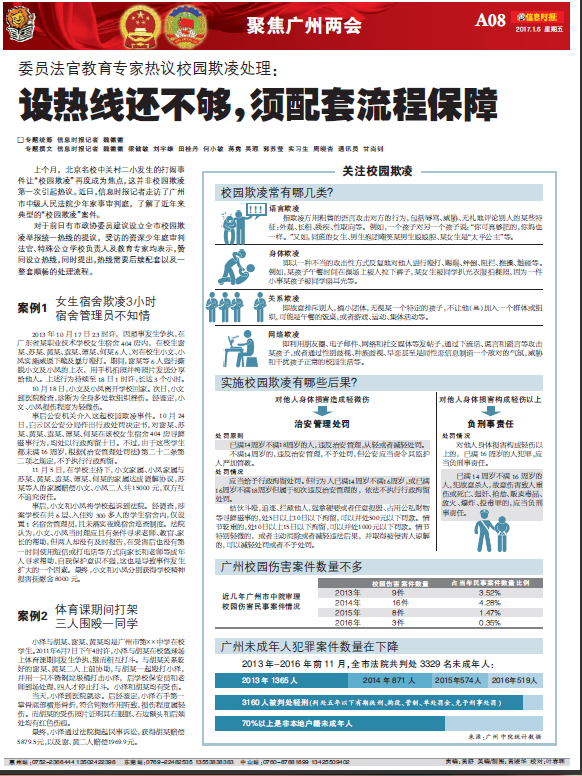

由于校园欺凌没有明确的定义,统计口径也没有这个类别,至今没有一个部门有这项的统计数据,在广州中院也只能将其纳入校园伤害案件的大类别中,与普通民事案件进行比较。

校园欺凌不能等同于校园伤害案件。校园欺凌的定义,在中国法律是没有明确规定的,包括最高人民法院最近颁布的一个关于校园暴力案件的报告,也仅仅界定为“校园暴力”。我国对校园欺凌的界定,是在2016年4月份国务院教育督导委员会办公室印发的一份通知开始,这里写了“校园欺凌”,是指发生在学生之间蓄意或者恶意通过肢体语言或者网络等手段实施的欺负侮辱造成的伤害。

但仍然语焉不详, 造成伤害是要达到什么程度?如果达到一定的年龄,造成轻伤以上的,那就是刑事犯罪了。如果仅仅是达到轻微伤害的话,是属于校园欺凌还是校园伤害事故呢?正由于目前校园里涉及学生欺凌事件并无分级评定,指引不明确。对于校园欺凌事件,学校或公安机关的处理也没有统一做法。

——广州市中级人民法院少年家事审判庭副庭长陈海仪

2分析:为什么他们会“倚强凌弱”? 与心理特点有关,想要表现自己的个性

如果因为一般性的打骂、恶作剧就定义为校园欺凌的话,就过于严重了,而且过早挂上“欺凌”的标签,对孩子的身心发育也会造成不好的影响。

我担任过很多学校的副校长,跟广州地区中小学校的联系还是比较多,据学校反映,出现打闹恶作剧最多的是三年级和六年级的学生。

三年级和六年级为什么这种情况比较多?首先,三年级学生已开始适应了小学的生活,对周围的同学已经有了一定的判断。所以他开始有些“埋堆”,比如学习成绩较好的几个人在一块,或者老师把他们列为班干部,可能这些人已经定型了。

有的学生在同班同学里已形成一定的看法,比如大家会说这个人是好孩子,那个人是问题家庭的孩子。这个时候就会出现起外号、搞恶作剧,甚至“倚强凌弱”的现象,但这种强、弱只能说是相对的。

那六年级为什么又出现呢?这跟他们的心理特点有关,因为他们面临着小升初,感觉自己长大了,想要表现自己独特的个性,并且对自己的未来有点忧虑,就是我们所说的“少年维特的烦恼”。这个年龄段的学生,就可能出现试图体现自己个性的行为。

如果教育部门在这两个时间段对学生多些提醒,让他们不要有“严重不良行为”,其实是可以大大减少未成年人到初中阶段,进一步做出违法行为的这种苗头和趋势。

——广州市中级人民法院少年家事审判庭副庭长陈海仪

有主观故意、团伙性、多发性等特点

青春期学生之间,有鼓励,也有嘲笑、讥讽和辱骂,产生嫉妒、憎恨,甚至打闹、仇视都属于青春期孩子成长过程中的正常情感现象。既不能把某一种行为无限扩大化,也不能无视可能发生的校园欺凌行为。

我个人认为,校园欺凌应该是具有主观故意、团伙性、多发性或持续性等特点,有可能对被欺凌者带来身体上或心理上的某种伤害的行为。而对于发生在个体之间的非主观故意或偶发性的打闹、玩笑、语言冲突、网络行为等矛盾和纠纷,则不应该被无限地“上纲上线”,动辄冠之以“欺凌”“霸凌”的帽子,否则将会给当事人、双方家长带来无端的烦恼和不必要的伤害,同时严重影响学校正常的教育教学秩序。

——广州市人民政府督导室督导刘琦宝

3建议:能否设立校园欺凌统一热线? 设立热线电话简单,但还需后续配套

广州市新穗学校是一所对品德行为偏常、严重违反学校纪律、普通学校难教、家长难管的中学生进行教育转化的特殊学校。目前,校园欺凌很难有学术界定,简单的理解无外乎采用语言或行为的形式,恐吓或威逼其他的孩子。

从具体的表现形式而言,如何认定也确实不好操作。比如男孩子打打闹闹互相推搡,有时候是天性,处理不好反而向不好的方向发展。对于有委员建议设立统一热线的提议,我认为,建议本身是很好的,就像出了事故,首先想到要打110或者120,首要的是要让学生知道有这个号码。

热线电话的设立很简单,重点是背后解决问题的架构,牵涉到很多的行业和部门。发生校园欺凌后,首先是抚慰,包括身体和心理上的,然后是化解工作,而化解工作又极为复杂,涉及心理和德育以及法律等多方面因素。传统的做法就是找老师和家长,顶多找校长,但如果孩子对自己的行为没有深刻的认识,还是会再犯。

——广州市新穗学校校长、广州市政协委员张立伦

| 【打印】 | 【关闭】 |