孝子杀母案再开庭 亲友举证求轻判

【发布时间:2012-03-27 16:00:37】 【稿件来源:南方日报】 【作者:赵琦玉 刘冠南】 【关闭】

【庭审】补充证据:亲友证实邓母多次想轻生

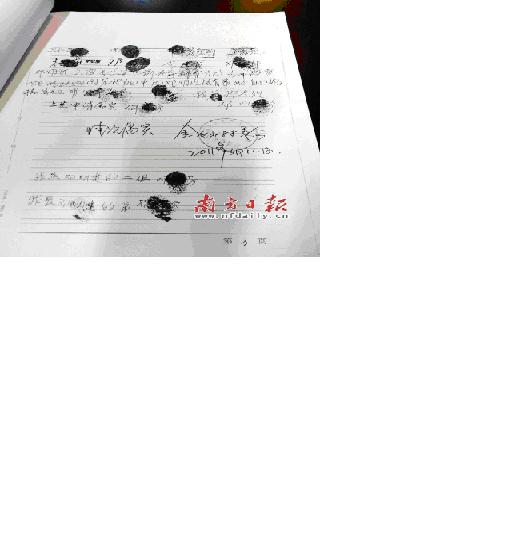

在昨日法庭调查阶段,公诉人向法庭提交了补充证据。邓明建的亲属和老乡提供证言证明邓明建母亲李述兰从患病以来多次表达了轻生的意愿。

邓明建的二姐邓明芳的证言称,从2002年,母亲身体经常抽筋,痛得叫喊“你们买瓶药给我吃死了算了”;2011年春节,邓明芳和母亲通电,母亲让邓明建买药给自己吃,这样自己就不痛苦,走了就好。

邓明建的弟弟邓明友也作证说,父亲在世时,母亲经常让自己和父亲买农药帮她自杀。

村里的村长说,邓母在1991年、1996年两次中风后,曾让邓父扶她去跳井。邓明建的另一名老乡也证明邓母经常说想死,还让儿子买毒药给她喝;邓母从未说邓明建不好,老说对不起他。

邓明建的表妹表示,案发前10天,邓明建的母亲曾抱怨老天为什么不收她。

案情细节:勾兑农药递给母亲服食

邓母是如何安乐死的?这一关键细节昨日在庭审时得到确认。

根据公诉人的陈述,邓明建听从母亲的请求,去番禺区石楼镇榕苑街石楼供销社肥料农药店购得农药两瓶,返回出租屋将农药勾兑后拧开瓶盖递给母亲服食,母亲服食农药后中毒身亡。

辩护律师:受精神绑架难等同故意杀人

邓明建的辩护律师、国信联合律师事务所律师唐承奎认为,公诉人补充的证据,证明了邓明建孝顺其母亲,如果没有邓明建对母亲深切的关爱,很难做到20年如一日对母亲细致地照顾。

唐承奎认为,邓明建没有犯罪动机,相反其母亲长期对邓明建进行精神控制、精神绑架,强迫其满足心愿,否则就打骂。“邓明建是母亲强迫他这样做的,很难将邓明建的行为等同于‘故意杀人’的行为。”唐承奎希望法庭综合考虑邓明建的犯罪情形、其一贯孝顺表现、社会危害性、改造的难易程度,给邓明建一个机会。

公诉人:邓母非完全意义上的自杀

公诉人指出,邓明建买农药的时候店员已经告诉过他,农药勾兑后的杀伤力很大,邓明建很清楚母亲喝了农药后会造成怎么样的后果,其故意杀人罪的证据充分,邓明建必须为自己的行为负上法律责任。

公诉人强调,“被告人的母亲一直受病痛折磨,案发前要求买农药自杀,但实际不是完全意义上的自杀行为,而是邓明建实施了帮助和喂食的结果。”

公诉人也指出,根据补充证据,可以证实邓明建几十年当中确实对母亲悉心照顾,尽到孝道的责任。“整个事件的发生,不止是李述兰的悲剧,也是邓明建的悲剧,更是整个社会的悲剧。”公诉人表示,既要考虑到邓明建案的特殊性,也必须正视邓明建行为的社会危害性,认定邓明建构成故意杀人罪,同时在起诉书中作认定情节较轻的考虑。

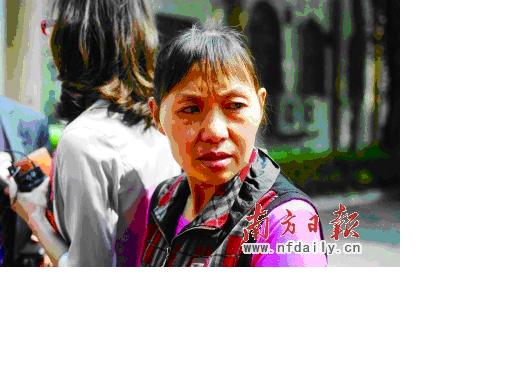

【庭外】妻子“希望他判缓刑一起回家”

昨日上午9时,离二次庭审还有半个小时,邓明建的妻子华素英早早就来到了法庭外等候,她特意带了一袋给邓明建换洗的新衣裤,表示“希望他判缓刑之后一起回家。”

9时30分,当记者进庭听审,表现镇定的华素英掏出纸巾抹眼泪。由于是证人之一,华素英不能进法庭旁听。11时30分,华素英得知案件未当庭宣判时,因和丈夫一起回家的期盼落空而流泪。

虽然邓明建的两个姐姐和弟弟都对邓明建表示谅解,并且写求情信希望邓明建获得轻判,但是华素英坦言,这个事情发生后,自己的心情负担一直很重。“唉,怎么说呢,事情总要过去!”眉头紧蹙的华素英面对媒体的镜头显得很茫然,站在大太阳底下的她,提着一袋送不出去的衣服,静静地出神。

■相关链接

国外的立法和实践

日本是最早通过法院判例有条件认可安乐死的国家,1962年,日本名古屋高级法院通过判例形式列举了合法安乐死的六大要件。

美国俄勒冈州于1994年颁布了《尊严死亡法》,该法案允许医生在有限制的条件下帮助临终患者自杀。在华盛顿州,患不治之症的病人如果剩下的时间不到6个月,就可以要求医生对病人实施安乐死。

2001年,荷兰通过《安乐死与协助下的自杀法》(有人译成《根据请求终止生命和帮助自杀(审查程序)法》),荷兰成为世界上第一个把安乐死合法化的国家。

比利时2002年通过一项法案,允许医生在特殊情况下对病人实行安乐死,从而使比利时成为继荷兰之后第二个安乐死合法化的国家。

此后在安乐死的问题上,瑞士、卢森堡、法国、英国、意大利、韩国等国家都有相应的允许“安乐死”的法院判例。

■检察官说法

弑母罪不可恕其情可悯

广州市检察院检察官杨斌发表个人看法认为,从法律层面而言,邓明建的行为当然已构成故意杀人罪,但从善良大众的情感出发,邓明建照顾病重瘫痪的母亲近20年,在长期的精神和经济压力之下,一时冲动为求解脱做出弑母之举,其罪虽不可恕,但其情可悯。

“法律叩问罪犯的良知,也叩问执法者的良知,叩问大众的良知。在人性矛盾冲突最为激烈的刑事案件中,善与恶、情与法的冲突无时不鞭打着我们的灵魂。当情与法发生冲突时,对于事实和罪名的认定,我们不能因为同情就背离原则,但在量刑方面,可以综合被告人的一贯表现、人身危险性、主观恶性,犯罪的社会危害性、家属的谅解等,作出更符合人性的判决。”

杨斌认为,该案与此前在东莞发生的“慈母溺死脑瘫儿”一案相类似,人伦惨案一再挑战人们的道德底线。社会救助体系的不完善,是此类悲剧的社会原因。

■社会现实

立法缺失求死悲剧频现

“安乐死”因没有立法而酿成的苦果大量存在。除目前正在广东省高院二审的深圳“拔管杀妻案”,各地的类似案件都引发人们的关注。

○台湾老人杀妻求死

台湾84岁退休工程师王敬熙的妻子罹患帕金森氏症,事发前又摔倒骨折。他认为妻子活得很苦,2010年12月26日拿6颗安眠药给妻子服下昏睡后,用铁锤把螺丝钉钉入妻子前额致死。案发后他自首,并公开宣称,说他没和太太一起共赴黄泉,就是要“留一条命唤起社会重视安乐死的‘立法’”。台湾当地法院以杀人罪对王敬熙判刑9年。王敬熙不服,上诉求死,后病逝。

○合肥女子医院自缢

2011年,在合肥的一家医院,女子王某身患肾病和尿毒症,已经卧床3年。其丈夫为了给她筹集医药费,拼命干活。由于治病需要高昂的医药费,面对贫寒的家庭和憔悴的丈夫,王某多次提出放弃治疗,但不被家人允许。无奈之下,王某在医院洗手间用手机充电线自缢身亡。

○贵阳男子勒死求死父亲

因车祸受伤的父亲花光了儿子打工的积蓄,病痛难忍下,父亲多次祈求儿子帮助其自杀。2010年5月14日,贵阳男子徐永贵用一条麻绳勒死了父亲。庭审中,徐永贵否认杀父是为了摆脱累赘,声称是应父亲的请求才这样做。此案经贵阳市中级人民法院审理,在2011年一审判处徐永贵犯故意杀人罪,判处有期徒刑14年。

■两难困局

为“安乐死”立法10年呼声不断

全国政协委员、天津大学法学系教授何悦曾在2009年提出《尽快启动我国安乐死立法的提案》。他在提案中认为,上海曾以问卷形式对200位老年人进行了安乐死意愿调查、赞成者占72.56%。在北京的一次同样的调查中,支持率高达79.8%。有关部门对北京地区近千人进行的问卷调查表明,91%以上的人赞成安乐死,85%的人认为应该对安乐死进行立法。

何悦认为,安乐死作为一种优化的死亡方式,一方面,它的合法实施能够解除身心极度痛苦的临终患者的痛苦;另一方面,安乐死的无序与滥用,也会给人类带来灾难。因此,有必要尽快启动安乐死立法,通过法律规范安乐死的实施。

“维护公民的死亡尊严”和“对人的死亡尊严的尊重”,才是安乐死立法的根本理由和最终目标。为了实现这一最终目的,立法应规范实施安乐死的条件和程序。“安乐死合法化,并不意味着任何人可以申请安乐死。”何悦强调说,“申请安乐死有严格的条件和程序。”

中国社会科学院研究员赵功民介绍,只有立法规范安乐死,才能真正保护公民的人身权力不受侵犯,只有当安乐死立法后,才可在法律准绳和严格规定基础上加强对实际操作的管理。赵功民介绍,1994年全国“两会”期间,广东32名人大代表联名提出“要求结合中国国情尽快制定‘安乐死’立法”议案。

广东省法学会一位法学家表示,“安乐死”是“十年两会热提”的提案,从1994年起,几乎每年的全国“两会”基本上都会有关于要求为安乐死立法的议案, 但至今,仍未立法。按道理,在大的趋势下法律的发展会细化这些“被边缘的权力”。因为如果患者濒临死亡前备受病患折磨,生命的尊严则相应地备受践踏。此时,维持患者不死的医疗手段,“已经变成了延长死亡,而不是延长生命”。从这种现实来看,如果活着的人仅仅以“遵循伦理、不犯法”为理由,用不作为来保持自己的“清白”,让患者在极端地痛苦中等死,这实质是与道德和人权相违背的。

“安乐死”立法面临的争议问题

对于“安乐死”为何仍然没立法,这位法学家认为,这是因为在法律实践当中,一旦允许了这种“合法”剥夺他人生命的手段,就容易产生漏洞。这方面的争议有许多种:比如“生命权的归属”问题,“安乐死”和借安乐死实施谋杀的界定问题,无意识状态下如何判断安乐死为个人意愿,以贫困等理由实施安乐死是否人道,安乐死过程的技术操作如何才算科学,目前无法救治的顽症未来会否有救治的可能……

| 【打印】 | 【关闭】 |